비정규직 비중 4년 만에 증가세 돌아서…1년 새 20만명 늘어

8월 현재 627만명…전체 노동자 중 32.5% 50~60대 시간제 일자리 가장 많이 늘어나 wkd 정규직과 임금 격차도 123만원으로 더 커져

전체 임금노동자 가운데 비정규직이 차지하는 비중이 4년 만에 다시 증가세로 돌아섰다. 또 임금 수준과 사회보험·노조가입률 등 비정규직의 노동 조건도 전반적으로 악화된 것으로 나타났다. 비정규직 보호법이나 정부의 비정규직 대책이 실제 고용시장에서는 효과가 없는 게 아니냐는 지적이 나오고 있다.

통계청이 4일 발표한 ‘2015년 8월 경제활동인구 조사: 근로 형태별 및 비임금 근로 부가 조사 결과’를 보면, 지난 8월 현재 비정규직은 627만1000명으로 1년 전보다 19만4000명 늘었다. 전체 임금노동자(1931만2000명)에서 비정규직이 차지하는 비중은 32.5%로 지난해보다 0.1%포인트 높아졌다. 비정규직 비중(매년 8월 기준)은 2011년(34.2%) 이후 지난해(32.4%)까지 점차 줄어오다가 올해 다시 증가세로 돌아선 것이다. 또 비정규직 규모는 지난해(607만7000명) 처음으로 600만명을 넘어선 뒤 올해는 627만1000명까지 늘었다.

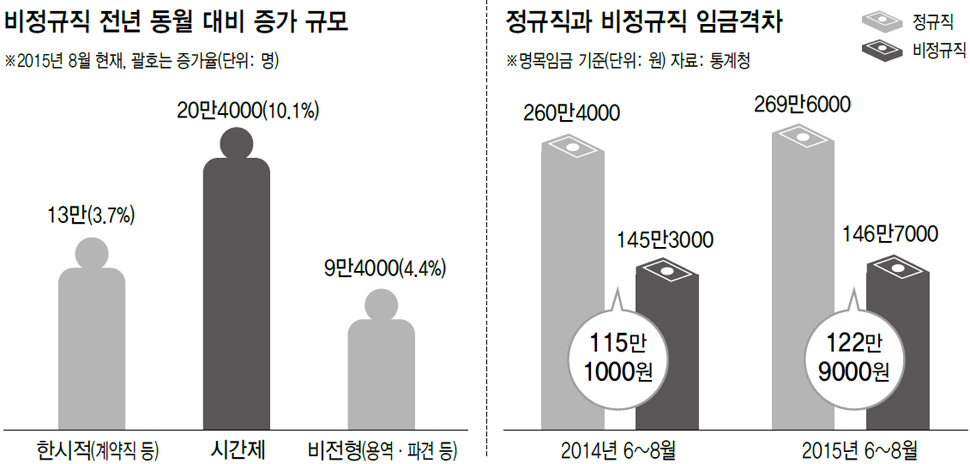

특히 비정규직 가운데서도 고용의 질이 가장 나쁜 ‘시간제 노동자’가 많이 증가했다. 시간제노동자는 1년 전보다 20만4000명이 늘어 증가 폭이 가장 컸고, 한시적노동자(계약직)와 용역·파견 등 비전형노동자도 각각 13만명과 9만4000명 늘었다. 심원보 통계청 고용통계과장은 “50~60대에서 시간제 일자리가 많이 늘었다. 고령화로 노인 인구가 증가하는 가운데 정규직으로 취업하기 쉽지 않다보니 시간제로 일하는 것 같다”고 말했다. 정부가 추진하고 있는 ‘시간 선택제 활성화 정책’도 시간제노동자 증가에 영향을 끼친 것으로 분석됐다.

또 정규직과 비정규직의 임금 격차는 지난해 115만1000원에서 올해 122만9000원으로 더 벌어졌다. 올 6~8월 3개월 동안 월평균 임금을 보면, 정규직(269만6000원)은 1년 전보다 3.5%(9만2000원) 증가한 반면, 비정규직(146만7000원)은 1%(1만4000원) 늘어나는 데 그쳤다.

50대 남성도 ‘알바 인생’ 급증 비정규직 증가 배경과 실태

비정규직 비중이 4년 만에 다시 증가세로 돌아선 건 시간제노동자가 급증한 데서 비롯했다.

4일 통계청이 발표한 8월 현재 비정규직은 627만100명으로, 1년 사이 19만4000명이 늘었다. 이 가운데 증가폭이 가장 큰 비정규직은 일주일에 36시간 미만으로 일하는 시간제노동자다. 지난해(203만2000명)보다 20만4000명이 늘어난 223만6000명으로 집계됐다. 시간제는 10년 사이에 두 배 이상 늘어날 정도로 증가 속도가 가파르다.

시간제노동자는 주로 청년·노인·여성 등 우리 사회에서 가장 열악한 처지에 있는 계층이다. 60살 이상(66만5000명)이 가장 많고, 청년층인 20대(45만1000명)가 그 뒤를 잇는다. 성별로는 여성(154만8000명)이 남성(68만8000명)보다 월등히 많다.

‘1주 36시간 미만’ 20만명 늘어 명퇴 등으로 밀려나 시간제로 월 70만원…정규직의 3분의1 임시직 일일근로도 7만명 늘어

“‘알바 직업시대’로 가는 중”

그러나 시간제는 최근 들어 50대 중·장년과 남성으로 확대되는 추세다. 50대 시간제는 지난해보다 7만7000명이 늘어 60대 다음으로 증가폭이 컸다. 남성 시간제도 10만1000명이 늘어 증가 규모가 여성(10만3000명)과 비슷해졌다. 명예퇴직·정리해고 등으로 정규직에서 밀려난 50대 남성들이 정규직 재취업은 어렵고 이미 포화상태인 자영업 진입도 힘들어지자 시간제로 몰리고 있다는 분석이 나온다. 서비스업도 시간제노동자 증가에 한몫을 한다. 1년 사이에 ‘사회간접자본 및 기타서비스업’에서 16만5000명이 늘어났다.

문제는 시간제노동자가 처한 열악한 노동조건이다. 우선 절대적인 노동시간이 짧다보니 월 평균 임금이 70만5000원에 그친다. 정규직(269만6000원)의 3분의 1수준이자 비정규직 가운데 가장 낮다.

사회안전망에서도 벗어나 있다. 시간제는 국민연금(13.3%), 건강보험(17.5%), 고용보험(18.8%) 가입률이 매우 낮다. 퇴직급여(14.3%), 상여금(17.4%), 시간외수당(9.4%), 유급휴일(9.3%)과 같은 근로복지 혜택은 ‘딴 나라’ 얘기다. 이들의 교섭력을 높일 수 있는 노동조합 가입률도 0.5%에 머문다. 사방을 둘러봐도 기댈 언덕이 없다는 얘기다.

계약직과 파견·용역노동자도 늘고 있다. 계약직, 용역, 파견 노동자는 1년 새 각각 11만명, 5만1000명, 1만6000명 증가했다. 일자리가 생겼을 때 며칠이나 몇 주씩 일하는 일일근로도 지난해보다 7만1000명이나 늘었다. 기획재정부 관계자는 “폐업한 자영업자들이 일일근로로 옮겨간 것 같다”고 설명했다.

김성희 고려대 교수(노동대학원)는 “노동시장이 지속적으로 악화하면서 생계가 힘들어진 이들이 시간제라도 찾아나서고 있는 것 같다”며 “정규직 일자리 진출을 아예 포기하고 시간제로만 일하는 게 고착화하는 ‘알바의 직업화’ 현상이 점차 심각해지고 있다. 비정규직을 증가시킬 게 뻔한 시간선택제 활성화, 파견확대, 기간제 기간 연장 등 정부의 대책은 중단돼야 한다”고 말했다.

|