정부, 비정규직 개념 바꿔 규모 축소? 최소 100만명 줄어들 수도

노동부 “자발적 시간제, 비정규직서 제외” vs 노동계 “시간제 대부분은 비정규직인 임시·일용직”

정부가 노동시장 이중구조 개선대책을 준비 중인 가운데 비정규직 개념을 바꾸는 작업을 추진하고 있어 주목된다.

고용노동부 관계자는 8일 “비정규직 개념에 대한 혼란이 있고 국제적인 비교도 쉽지 않아 개선할 필요가 있다”며 “노사정 간 논의를 거쳐 노동시장 현실을 제대로 반영할 수 있는 비정규직 개념을 만들어야 한다”고 말했다. 이기권 장관은 10월 간담회에서 “비정규직에 대한 개념을 다시 한 번 정의해 봐야 한다”고 밝힌 바 있다.

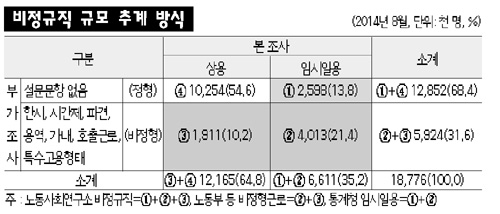

정부는 통계청이 매년 3월과 8월 기준으로 발표하는 경제활동인구조사 근로형태별 부가조사를 통해 비정규직 규모를 집계하고 있다. 예컨대 △기간제 근로자 △계약기간이 없으면서도 계속근로가 불가능한 자 △시간제 근로자 △파견 근로자 △용역 근로자 △특수형태근로 △가정 내 근로 △일일(단기) 근로자를 비정규직으로 분류한다.

반면 노동계는 정부 통계에서 정규직으로 분류되는 임시·일용직을 비정규직으로 본다. 8월 현재 260만명인데, 기간제나 시간제·파견·특수고용직 등 비정형 노동자가 아니면서도 임시·일용직인 노동자들이다.

이에 따라 8월 기준으로 정부는 607만7천명을 비정규직으로 집계한 반면 노동계는 852만명으로 보고 있다.

노사정이 비정규직 개념 재정립 논의를 시작한다면 노동계는 정부 통계에서 정규직으로 분류된 임시·일용직을 비정규직에 포함시키자고 주장할 것으로 예상된다. 그러나 노동부는 시간제 근로자 중 자발적인 시간제 근로자를 비정규직에서 제외하는 방안을 고려하고 있다.

8월 기준으로 전체 시간제의 47.7%인 96만9천여명이 자발적 시간제 근로자로 분류된다. 정부 계획대로라면 100만명 정도가 비정규직 범위에서 빠지게 된다. 노동부는 “근로시간이 아니라 고용계약 기간을 중심으로 비정규직 여부를 판단할 필요가 있다”며 “파트타임이 활성화된 네덜란드에서는 파트타임을 비정규직으로 보지 않는다”고 설명했다. 비교적 계약기간이 긴 시간선택제가 증가하는 추세를 고려했다는 설명이다.

하지만 노동계는 "자발적 시간제 근로자라고 해서 고용보장이나 근로조건이 보장되지는 않는다"며 정규직으로 분류하는 것에 반대하고 있다.

정부의 근로형태별 경활부가조사를 재분석해 온 김유선 한국노동사회연구소 선임연구위원은 “자발적 시간제나 비자발적 시간제로 분류하는 것은 객관적인 방법이 아니다”고 잘라 말했다. 경활부가조사에서 자발적인 시간제 근무라고 답했다 하더라도, 어쩔 수 없이 시간제 일자리로 유입된 사례가 적지 않기 때문이다. 김 선임연구위원은 “네덜란드와 달리 우리나라에서는 고용이 보장된 상용형 파트타임이 전체 시간제의 5% 정도밖에 안 된다”고 말했다.

|